プラスチック規制条約 合意見送り

初の国際規制条約を目指す

対立する生産制限

プラスチック汚染防止に向けた初めての国際規制条約を目指す政府間交渉(INC-5.2=後述)が8月5日から14日までの日程でスイス・ジュネーブで開かれました。初の包括的な国際法の枠組みは、プラスチック汚染に対する切り札として期待されていましたが、各国の生産、利用、廃棄処理状況の違いもあり、課題が山積した交渉は15日に今回での合意を断念しました。この交渉の目指す条約と、その背景、難航した交渉の経過をまとめました。

廃棄されたプラスチックによる環境汚染は、先進国と発展途上国を問わず地球規模になっています(注1)(注2)。そのために効果的な対策には国際協力が欠かせません。

国際的な対策にはプラスチック廃棄物の国境を越える移動を規制するなどを定めた2019年のバーゼル条約の改正や、2050年までに海洋プラスチックごみをゼロにする目標を共有したG20「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」(2019年)などがあります。

その中でも、地球規模での汚染抑制に向けた重大な一歩となると期待されているのが、いま開催中の国連環境計画(UNEP)の「プラスチック汚染終結」国際交渉です。

この国際交渉は2022年の国連環境総会(UNEA=国連環境計画の意思決定機関)において「プラスチック汚染を終わらせるための国際的に法的拘束力のある手段を作る」との決議をもとに始まりました。

交渉経過と対立明確化

交渉対象はプラスチックの設計、生産、廃棄までのライフサイクル全体に及び、「プラスチック汚染の終息と法的拘束力のある国際条約」の実現を目指しています。

決議をもとにした、プラスチック汚染根絶のための条約策定を目指す政府間交渉委員会(INC)は、2022年11月、ウルグァイで第1回会合(INC-1)が開催されました。

第1回の参加は160か国にのぼり、以降会合は、2024年11月の韓国での第5回会合第1部(INC-5.1)まで5回開かれています。

これまでの会合の主要論点は以下の通りです。

① 一次プラスチックの生産規制(生産上限)

② 有害化学物質の取り扱い

③ 実行支援のための資金・技術移転の仕組み

22年の国連環境総会では、24年末までに法的拘束力のある世界的合意案を作る計画になっていました。しかしこれまでの会合では、上の論点の中でも特に生産規制をめぐっての参加国内の対立が鮮明になってきています。

それはプラスチックの設計から有害化学物質の段階的廃止というライフサイクル全体を対象に生産制限を求めるグループ(生産抑制派)と、プラスチック廃棄物のリサイクルや削減など管理改全を重視するグループ(生産管理重視派)の対立です。

前者は欧州連合(EU)やオーストラリア、カナダとアフリカ、太平洋諸国です。それに対抗するのが、石油産出国の中東諸国、米国、ロシア、インド、中国などです。

この対立は会合を重ねるごとに厳しくなり、特に直近の韓国でのINC-5.1(2024年11月、釜山)では、石油化学・プラスチック業界のロビイストが多数参加し、交渉に影響を与えたとの報告もあります。

方針転換の米国

米国はバイデン政権時代の2024年までは生産抑制に前向きな姿勢でした。しかしトランプ政権に代わり条約が「ライフサイクル全体」を対象にすることを拒否し、「プラスチック生産や添加剤のグローバル規制に反対」する姿勢を明確にしました。

微妙な日本の立場

この生産抑制をめぐる対立において日本は微妙な立場にあります。

日本はプラスチック汚染を2040年までに根絶することを目標に掲げる国際的な国・地域の連携グループの「高野心連合」(HAC=High Ambition Coalition to End Plastic Pollution)にも加盟しています。

そして初回INC-1(2022年)から主導的立場を取り、「円滑かつ前進性のある条約を作る」意向を表明 してきています。

しかし生産制限になる「国際的なプラスチック生産規制(生産量の上限設定など)」を求める提案には賛同していません。

国内の石油化学、合成樹脂産業やプラスチック関連企業への配慮があるのですが、プラスチック汚染の根絶には、生産規制が欠かせない、と環境団体から批判が出ています。

難航する第5回交渉委員会

2024年11月に韓国・釜山で開かれた今回の5回目会合(INC-5.1)は、最大の焦点だった生産規制に関する条項については、最初から意見の隔たりが大きく結局「合意先送り」となりました。

以上のような経過で、今回の第5回交渉委員会の後半(INC-5.2)も大きな課題が残っていました。会議はプラスチック原料となる石油を産出するサウジアラビアなど中東諸国が、プラスチック生産段階での規制に強く反対、素材の生産制限に反対する米国や石油メジャーのロビイストの活動がそれを支援した形になったようです。生産・消費の段階的廃止などの折衷案なども提案されましたが、生産抑制派と生産管理重視派の各国の歩み寄りは会期中に実現しませんでした。

***************************

プラスチック消費の現状

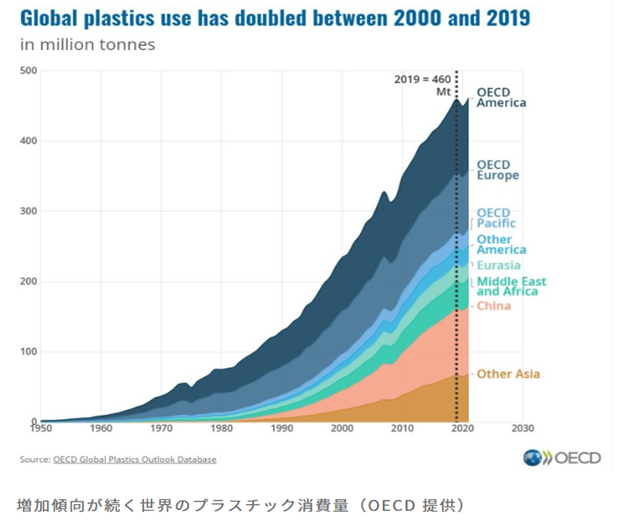

上のグラフは、プラスチック消費量の推移を示しています。1950年から2020年までの世界のプラスチック消費量が百万トン単位で表示されており、特に2000年以降に急速に増加していることがわかります。2000年から2019年の間に世界のプラスチック消費量が倍増。2019年は460百万トンに達しています。(OECD Global Plastics Outlook Databaseより)

注1 世界の現状(OECD調査などから)

・世界のプラスチック生産量(消費量)は1950年の200万トンが2019年に4億6000万トンと230倍になりました。2060年には13億2100万トンと更に3倍になると予測されています。

・プラスチック廃棄物は2000年の1億5600万トンから2019年は3億5300万トンと倍増しています。15%がリサイクル用に回収されたが再生処理は9%に限られます。

・地球環境には60億トンを超えるプラスチック廃棄物が蓄積しているともいわれます。

・環境に漏出したプラスチック廃棄物は2019年2200万トンにのぼり、うち1億900万トンが河川に、3000万トンが海洋に堆積したと推計されています。

注2 各国間の課題

・法的拘束力と実効性:現在の多くの国際枠組みは任意参加型で、強制力や罰則が弱い。

・アジアの途上国では廃棄物管理インフラが不十分で、不法投棄や焼却が多発。

・一部の先進国ではリサイクル率が向上していますが、依然として多くの廃棄物が輸出され、処理の責任が輸入国に押し付けられる構造が残っています。

・国ごとの利害対立:プラスチック製品製造国や石油化学産業の抵抗、途上国の経済的事情が合意形成を難しくしています。

・廃棄物貿易の抜け道:規制回避のため「リサイクル可能」と称して低品質プラスチックを輸出する事例があります。

・インフラ格差:途上国では分別・回収・再資源化設備が不足し、国際的な資金支援や技術移転が不可欠。

以上、国際的な協力は着実に進んでいますが、「規制条約の実効性確保」「途上国支援」「廃棄物貿易の監視強化」が課題になっています。