Database

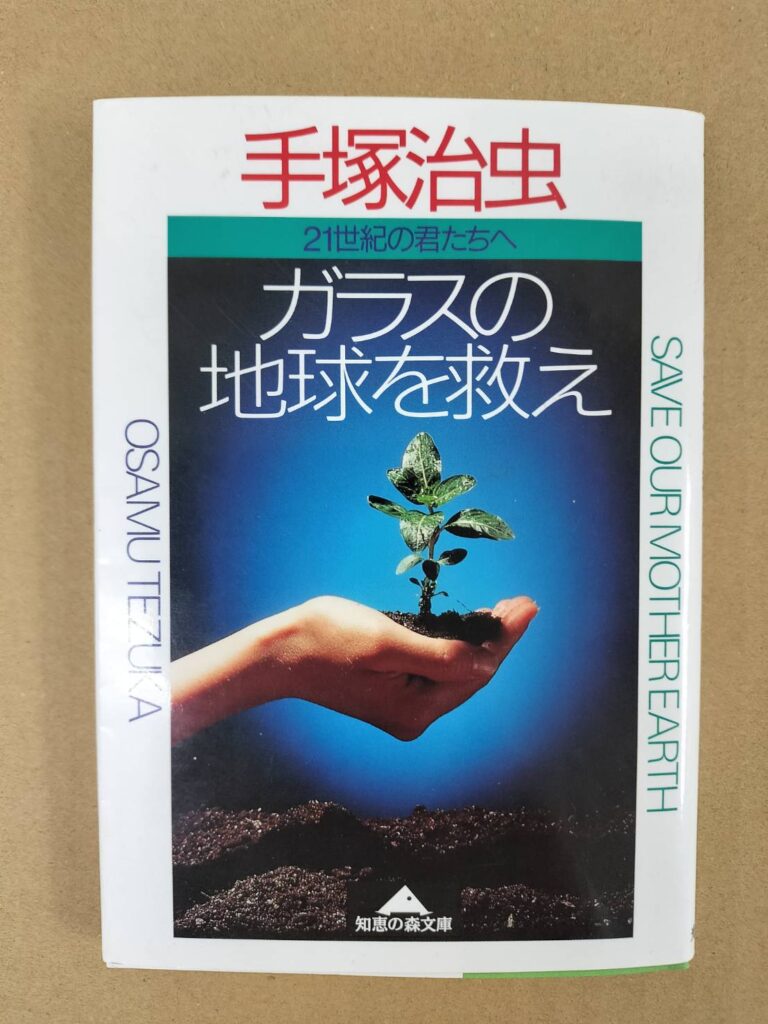

これまでにも紹介してきました、地球環境を守るための根本概念の変革シリーズの3番目に手塚治虫の「ガラスの地球を救え—二十一世紀の君たちへ」を、B&G・プロジェクト事務局長の森和美さんが紹介します。

本書は先にB&G全権大使、脇義明さんが紹介した「地球環境を考える上での参考文献」にもありますが、ガラスのように壊れやすい地球環境の貴重さを教え、科学技術の進歩と同時にそれを扱う人間の倫理と責任の大切さを訴えています。その主張は、現在の気候変動や生態系の崩壊を1980年代に先取りして警告しており、現代のAIの時代にも有効性を失っていません。

『ガラスの地球を救え――二十一世紀の君たちへ』

手塚治虫(1928~1989)が最晩年に遺した、環境・科学・戦争・生命倫理をめぐる随筆集(1989年刊行)

語り口は「未来の子どもたち」への手紙に近く、いまを生きる大人たちが何を見落とし、何を改めるべきかを、強い危機感と希望を交えて訴える。

執筆は途中で終わったが、その未完性も含めて、未来へ向けた遺言のような緊張感が全体を貫いている。

「ガラスの地球」という比喩

本書の中心に置かれる比喩が「ガラスの地球」。

地球は大きく見えても、実は薄く繊細で、ひとたびひびが入れば元に戻しにくい生命の器である。

空気、水、森、土壌、海、生態系は相互につながり、どこか一箇所を乱暴に扱えば、その影響が巡り巡って全体の生存条件を損なう。

環境問題を「どこかの工場」や「どこかの国」の責任に押しつけて切り分けることはできず、人間の暮らし方そのものが地球の回復力の限界を超え始めているという意味で、これは文明の問題だと著者は捉えている。

危機は「空想」ではなく「現実の延長」

危機の実感は、当時すでに顕在化していた現象の列挙によって補強されている。

大気汚染、森林の消失、オゾン層破壊、核の脅威などは、もはや空想の終末譚ではなく現実の延長線上にある。

著者が恐れるのは、単に「自然が汚れる」ことではなく、自然が弱れば、食べ物や水や空気といった基盤をはじめ、社会の安定まで含めた人間の生存条件が崩れ、結果として人類が生き延びにくくなる。

したがって環境問題は、一部の良心や趣味の自然保護ではなく、文明の存続を左右する根本課題として扱われるべきだ、という立場が明確に示されている。

なぜここまで危うい状況を招いたのか

ではなぜここまで危うい状況を招いたのか?

著者は原因を「技術不足」や「知識不足」に矮小化していない。

より深い原因として、人間が自然への畏れや敬意を失い、自然を征服できるもの、好きなだけ利用できるものと見なす傲慢さを育ててしまったことを挙げる。

その一方で、幼少期から自然に親しみ、生き物を観察してきた経験が、自身の創作の源泉であり、生命観の土台になったと回想する。

自然は単なる背景ではなく、感性と倫理を育てる教師であり、生命の多様さや脆さ、そして驚くほどのしぶとさに触れることが、共存の思想へつながっていく。

生命は人間だけのものではなく、命は互いに結びついている。

この実感が本書の背骨となっている。

因果の鎖と、負担が押しつけられる構図

環境危機の章では、自然破壊の「因果の鎖」が繰り返し意識される。

森が失われれば土が流れ、海が変わり、気候や生物の分布が変化し、最終的に人間の生活基盤も揺らぐ。

空気や水の汚れは目に見えにくいが、健康や社会にじわじわ影響する。

そして被害は均等には起きない。

豊かさを享受してきた側より、弱い立場の人々や、選択権のない子どもたちが先に傷ついていく。

著者の批判は、便利さ、効率、安さを最優先し、長期的な損失を見えない場所へ押しやる社会の価値観へ向かう。

環境の「支払い」が未来へ回されるほど、現在の消費は軽い罪悪感のまま続けられるが、そのツケは確実に積み上がるという構図が浮かび上がる。

科学技術への問いと「アトムの哀しみ」

この価値観の問題は、科学技術への問いとしてさらに深まる。

著者は科学そのものを否定しないが、科学の進歩がいつの間にか「人間の幸福」から離れ、科学のため、あるいは競争に勝つための道具になっていないかと疑う。

科学は善悪を持たないが、扱う人間の欲望や恐れが使い道を歪める。

だから「科学の進歩は何のためか」という問いは研究者だけの問題ではなく、恩恵を受ける社会全体が引き受けるべき課題となる。

便利さの裏側で、どこに負担が生まれ、誰の未来が削られているのかを想像しにくい社会では、「今さえよければ」という誘惑が強まり、倫理と想像力を欠いた科学万能主義が危険な方向へ働きかねないということである。

その問題を感情の近い場所で提示する象徴が「アトムの哀しみ」である。

科学の結晶として生まれた存在が人間社会の矛盾を背負わされるという構図は、技術が高度化しても人間の精神が成熟しなければ、力は救いではなく苦しみを生むという寓話になる。

技術は平和と共存のためにも使えるのに、恐怖や優越感、支配欲に駆動されると戦争や抑圧へ結びつく。

アトムの悲しみは機械の悲しみではなく、人間が自分の創造物に責任を果たせない悲しみであり、他者の痛みを想像できない社会の悲しみとして提示されている。

「子どもの未来を奪うな」

本書でもっとも直接的な倫理の言葉は「子どもの未来を奪うな」という訴えに集約される。

環境破壊も戦争も、最大の被害者は子どもになりやすい。

子どもは意思決定に参加できないのに、結果を長く背負わされるからである。

大人が短期の利益を優先して地球の体力を削れば、次世代は汚れた空気や水、失われた自然、弱体化した生態系の中で生きることを強いられる。

手塚はこの状況を感傷としてではなく、世代間の正義の問題として語り直し、未来の子どもに説明できない選択はやめるべきだという基準を示す。

教育と物語の力

一方で著者は、解決を政策論や技術論だけに託していない。

人間が倫理を獲得する回路として、教育と物語の力を重視する。

自分がいじめられっ子であった経験、マンガに救われた経験、理解ある先生との出会いは、社会が子どもの心をどう扱うかが未来を左右するというメッセージにつながる。

子どもが好奇心を持ち、自然を観察し、物語を通して他者の痛みを想像できるようになったとき、環境や平和の問題は単なる知識から、生き方の態度へと変わる。

逆に、競争や優劣だけで評価され、尊厳を学ぶ機会が乏しい社会では、弱いものへの想像力が育ちにくい。

文明の舵を切り直すには、まず人間の側をつくり直す必要があるという考えが本書にある。

戦争の記憶と、環境問題との連続性

戦争体験を語る章は、記憶の風化への警告として配置される。

戦争を「昔の出来事」にしてしまうと、同じ論理が別の形で再生する。

戦争は「正義」や「国益」で正当化されやすいが、現場で起きるのは命の破壊と日常の崩壊であり、命を軽く扱う社会では人は簡単に残酷になれる。

ここで環境問題との連続性が明確になる。

戦争も自然破壊も、目先の利益や恐れに駆動され、他者の命や未来を計算の外に置くところから始まるからだ。

生命を道具として扱う発想を断ち切らない限り、地球も人間社会も救えないという思想が、本書を通して一貫して書かれている。

希望としての「人間は変われる」

それでも本書が絶望で終わらないのは、「人間は変われる」という希望を意識的に残しているからである。

危機を招いたのが人間の選択の積み重ねならば、別の選択の積み重ねで未来は変えられる。

その鍵は、自然を支配対象として見る視点から、共存相手として見る視点への転換にある。

人間は地球の主ではなく生命の網の目の一員であり、自然を壊すことは他者を傷つけるだけでなく、自分の足場を壊すことでもある。

だからこそ、環境問題を倫理の問題として語り、相互依存の感覚を取り戻すことが求められている。

本書が提示する「価値の軸」

本書は具体的な行動マニュアルを示すより、「何を大切にするべきか」という価値の軸を提示する。

自然への敬意

生命への畏れ

科学への問い

弱い立場への想像力

未来世代への責任

記憶を語り継ぐ意志

これらが揃ったとき、消費の仕方や社会のルール、教育、技術の使い方といった具体的選択は変わり得る。

地球の破壊を止めるのは一つの発明や英雄ではなく、無数の人が「当たり前」を見直し続ける文化の転換だという認識が、本書の結論として残る。

著者が「二十一世紀の君たちへ」と名指した言葉は、警告であると同時に、未来へ投げた問いである。

未来のために何を選ぶのか?

その問いをいまの私たちがどれほど真剣に引き受けるかが、読後、最大の宿題なのだと感じた。

2026/2/9 森 和美